Por: Estefanía Ciro

Para las víctimas de la masacre de El Tandil.

En 2023 visité todos los territorios cocaleros de Nariño, desde la cordillera hasta la selva y los ríos que trasiegan al Pacífico. Conocí organizaciones, hicimos cuentas, pensamos en colectivo. Todavía está en mora escribir todas esas notas. No obstante, ante los recientes anuncios sobre el qué hacer con la coca en el Nariño, comparto con las organizaciones, los líderes, los funcionarios y todos con quienes compartí, tres alertas básicas para pensar qué negociar.

En ese camino, hicimos propuestas, cuentas, calculamos costos, definimos metodologías para construir territorialmente las oportunidades de transformación rural. Lo que nadie había hecho antes con ustedes. Ojalá recuerden esos ejercicios para ahora que se viene el momento de negociar.

La primera indicación es hagan cuentas, usen los datos.

- El contexto internacional y nacional cambió: La era Trump 2.0.

Joseph Biden mantuvo la maquinaria de la política de drogas en el marco de lo que denominaron la “política holística”, redactada por la Comisión del hemisferio occidental para las Drogas del Congreso de los Estados Unidos. Esta reforzaba lo acordado en los acuerdos de La Habana sobre profundizar los procesos de desarrollo alternativo[1], sin permitir la gradualidad, bajo el énfasis de la política – fallida- de sustitución de cultivos del Plan Colombia y con una significativa presencia de agencias de inteligencia en el país. Esto lo articuló con presupuesto para la DEA – cuyo recipiente predilecto fue Colombia[2]-, USAID y sus programas de formalización de tierras, a la vez que hacían un trabajo minucioso de recolección de información local.

Como no sorprendería, esa política no redujo la producción de cocaína, aunque el ex ministro de Justicia Nestor Osuna prometió que la oferta se reduciría a la mitad[3] y actualmente el país tiene 250 mil hectáreas que producen cocaína en niveles récord. No obstante, aún más importante, no se hizo la prometida industrialización rural, que apuntalaría la transformación del campo urgente para diversificar las opciones productivas campesinas. En el 2024 no se ha hecho la primera empresa agrícola en manos de los campesinos, que enraizaría otras formas de producción campesina. La agenda de los encargados de la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro fue sustitución sin gradualidad, sin transformación territorial, pero con agencias de inteligencia, un plan de incautaciones con incentivos perversos. No obstante, al final del año pasado, con los resultados de aumento de cultivos y de producción de cocaína, el gobierno de los Estados Unidos empezó a levantar la ceja, aún más en la campaña electoral.

Los resultados de dos años de política de drogas en Colombia del gobierno de Gustavo Petro no podrían ser más tristes: no reduce hectáreas – lo cual celebro- pero tampoco crea empresa agrícola, y tampoco regula de forma legal, no se logró la gradualidad, su función es pagar transferencias condicionadas del PNIS y esperar que pase el tiempo con un billón de pesos en el presupuesto, guardados con candados porque parece ser la única estrategia de negociación de la dirección para mantener su capacidad política.

La llegada de Donald Trump cambiará las concesiones hechas por el gobierno de Joseph Biden sobre el aumento de las hectáreas de coca en nuestro país. De entrada, están en proceso de revisión las transferencias presupuestales que se habían acordado entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia para diversos acompañamientos. USAID había hecho ingentes inversiones principalmente en el tema migratorio, pero como mostró el informe de Harm Reduction International, el monto principal de impuestos de los ciudadanos estadounidenses se iba para la DEA, específicamente en Colombia, un presupuesto que no es transparente, cuentas y acciones que deben ser aclaradas como lo recomendó la Comisión de la Verdad. Ahora las cosas se van a medir a otro precio y seguramente no van a aceptar los resultados o van a cambiarlos por otras cosas como la erradicación forzada. La oportunidad de oro de esperanza en el campo se malgastó en estos dos años, un momento que pudo haber mostrado que las cosas se podían hacer.

Independiente de lo que pase, el anuncio de diciembre del 2024 sobre “sustitución de 3000 hectáreas en el marco de la mesa de negociación” le cae a la dirección de sustitución como una salvación en medio de la incapacidad total de crear alternativas. Es decir, el ofrecimiento de estos actores armados, hechos desde julio pero escuchados hasta diciembre del 2024, es un regalo del cielo para la sequía de ideas. La incertidumbre es si esto chocará con la desconfianza del nuevo gobierno de Trump sobre la Paz Total y por supuesto, la exigencia de cumplir los objetivos de la política de drogas.

Lo que hay que preguntar es ¿qué seguridad jurídica tienen los campesinos y qué promesa de cumplimiento habrá?

- El presupuesto y la experiencia de la inversión de “la paz”: ¿qué plata hay y para qué se va?

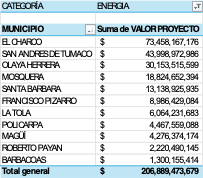

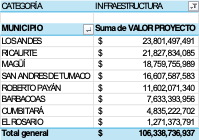

Desde el 2018, la Agencia de Renovación del Territorio, en el marco de las inversiones de los acuerdos de paz (PDET), destinó para Nariño 544 mil millones de pesos, de los cuales el 39% se fue para inversión en proyectos de energía (interconexión eléctrica y páneles), el 28% para producción (pollos, ganadería, aguacate hass, cacao principalmente), el 20% para infraestructura (pavimentación, vías terciarias y placas huellas), y el restante para proyectos de conservación/restauración, dotación escolar, alcantarillado, acueducto y ambulancias.

544 mil millones no es mucho dinero en 8 años de implementación, 66 mil millones pesos anuales en promedio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto del 2024 del departamento de Nariño es de 1,5 billones de pesos, y los gastos de funcionamiento de la gobernación ocupan 175 mil millones de pesos en el 2024. El monto presupuestal en energía lo ocupa principalmente un solo proyecto y alcanza los 175 mil millones de pesos: la construcción de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento del Cauca y en siete municipios del departamento de Nariño, segunda etapa Nacional[4], iniciado en el 2021. Sin contar ese proyecto, el presupuesto total en 8 años de acuerdos de paz en el departamento es de 360 mil millones de pesos. A nivel nacional, Nariño ocupó el 7º lugar en la recepción de fondos. Para septiembre de 2024, 243 mil millones se habían terminado ya de ejecutar, 253 mil millones están en ejecución y 54 mil están estructurados y financiados desde el 2018.

Los recursos de redes eléctricas se invirtieron en veredas como La Cabaña Nuevo Amanecer (casi 3000 millones de pesos) o la interconexión del resguardo Inda Sabaleta (2,3 mil millones de pesos) y energía solar en comunidades del pueblo Awa- Uipa Gran Sabalo Saunde Guyguay Tronqueria Palicito Planadas Telembi y Tortugaña Telembi de los municipios de Barbacoas Roberto Payan y Tumaco – Nariño ( este último en un monto de 10 mil millones de pesos).

En términos de infraestructura, la inversión principal fue a una placa huella en Los Andes, el tramo vial de la Espriella- Río Mataje al puente internacional (16 mil millones), y el de una vía terciaria en Magui (13 mil millones). En términos de fomento de actividades productivas, el monto principal es de 22 mil millones a Francisco Pizarro para la producción de cacao, 16 mil millones para aves de postura para seguridad alimentaria en Barbacoas, y 15 mil millones cada uno de los siguientes proyectos: siembra de aguacate hass y lima en El Rosario y Leiva, café en Leiva y no especificado en Policarpa. Toda la inversión en actividades productivas se invirtió exclusivamente en Barbacoas, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Santa Barbara, Leiva, Los Andes, Policarpa y Ricaurte. Esto contrasta con la realidad de San Andrés de Tumaco, el municipio en el cual se inscribieron más de 16 familias al programa nacional de sustitución en el marco de los acuerdos de paz, el municipio del país con más familias inscritas. [5] Ni en Tumaco ni en Ipiales, el segundo municipio con más inscritos hubo ninguna inversión dirigido a la transformación productiva de los recursos para la paz. Sustitución no lo pensó.

Los principales ejecutores de los proyectos productivos fueron el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social; en términos de infraestructura también dicho Fondo Mixto y el Instituto Nacional del Vías o los municipios, y en términos de energía, la encargada del proyecto principal de interconexión denominada como la empresa distribuidora del pacífico S.A.E.S.P Dispac, el Fondo Mixto para la Promoción de las energías renovables, el desarrollo integral y la gestión social y la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Leguizamo, la cual ejecutó la inversión de energía solar en el pueblo Awá[6].

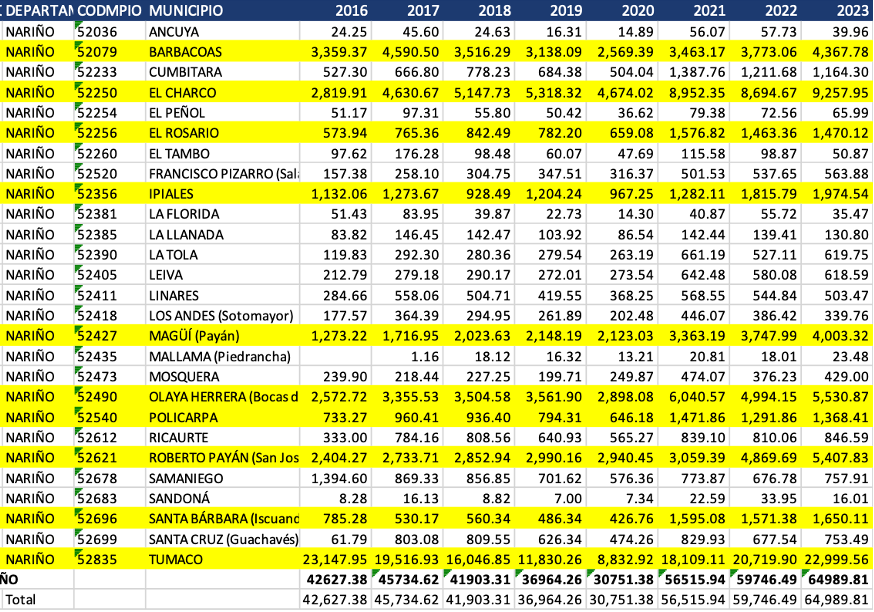

Para el 2016, el Nariño reportaba 42 mil hectáreas de coca y aunque bajó hasta 30 mil en el 2020, en el 2023, se había duplicado esta cifra (65 mil)[7]. En particular, el cambio principal se dio entre 2020 y 2021, cuando se aumentaron por ejemplo las hectáreas en más del doble en Tumaco (de 8 mil a 18 mil), en Olaya Herrera (3 mil a 6 mil), en El Rosario o El Charco. Mientras todo el mundo hablaba de la crisis cocalera en el 2022, lo que se evidenciaba era una sobre oferta abrupta heredera de los años de pandemia.

Nariño no fue priorizado en la inversión de la paz, aún cuando era uno de los territorios más afectados por el conflicto y que era considerado un enclave cocalero delicado por su acceso al Pacífico. La inversión que llegó tampoco tuvo el impacto que se suponía, al contrario, aumentaron los grupos armados, la coca y la desconfianza con el Estado colombiano. Los proyectos de gallinas, cacao, bovinos y café solo fueron más de lo mismo, sin apalancamientos reales de industrialización o transformación del campo.

Lo primero que hay preguntar: ¿Y qué plata hay? ¿Para qué se va a usar?

3. ¿Cuál es el plan con esas 2000 hectáreas? Cuidado con las comunidades.

En diciembre del 2024 se acordó entre el gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Bolivariana la sustitución de 3000 hectáreas, 2000 en Nariño y 1000 en Putumayo, aproximadamente representarían entre el 8-10% del total de las hectáreas en Tumaco, el 20% de las del El Charco o la mitad de la coca en Barbacoas. Dos años después de la llegada del gobierno de Petro, ni la dirección de política de drogas ni la dirección de sustitución han planteado una estrategia clara para los territorios de enclave cocalero, cuya situación está sobre diagnosticada pero nadie se atreve a intervenir. En los múltiples llamados a la acción, la respuesta de la oficina de sustitución es que están creando los criterios de priorización, mientras tanto brincan con ideas sin sentido como que la cocaína va a ser sustituida por el fentanilo, que la cocaína va a desaparecer o que se va a comprar la hoja de coca. Lo cierto es que están dejando el escenario preparado para que el nuevo gobierno de Donald Trump empiece a presionar el ataque a la oferta – la misma que aumentó tanto en hectáreas como en cocaína producida a niveles record con los actuales funcionarios del gobierno de Gustavo Petro- y cuya acción puede terminar en ceder a la tentación de la erradicación forzada.

El presidente Gustavo Petro propuso la gradualidad, pero de inmediato, la embajada estadounidense del gobierno de Biden reviró y la directora de política de drogas – ahora sustitución- mantuvo su política de congelamiento de cualquier cambio real. Después de dos años, es claro que si no hay un cambio de ley, la inversión en territorios cocaleros se dificulta enormemente, y que todo vuelve a lo mismo, a la obligatoriedad de destruir los cultivos.

No hay tampoco que pasar por algo que Uuno de los ingredientes centrales en la reactivación del conflicto en diferentes territorios cocaleros – Putumayo, Caquetá, Nariño o Guaviare- fue la crisis del programa nacional de sustitución. En esta se sumaron los errores de lo pactado, lo de lo diseñado en los decretos para su implementación, los saboteos de la oposición de derecha contra los acuerdos de paz y adicionalmente la corrupción y ceguera en la falta de comprensión y honestidad en los recursos de la paz. Todo esto se catalizó en las disputas territoriales del actor cocalero, entre quienes defendía el PNIS y entre quienes lo discutieron, entre quienes no se sumaron y entre quienes aprovecharon los descontentos para nutrir los nuevos ejércitos. Un ejemplo de esto es el número significativo de líderes de sustitución que fueron asesinados en el proceso de implementación.

Si no se habla con seriedad, con certeza, con claridad y con evidencia técnica, volver a prometer que la solución es la sustitución de coca – sin más- no solo hará ver a las comunidades como ingenuas y sin memoria, sino que además, puede ser detonante de nuevas conflictividades, como la pérdida de legitimidad y confianza de las organizaciones en la mesa de negociación, en el gobierno y hasta en el actor armado sentado en la mesa, como ocurrió ya en la implementación de los acuerdos de La Habana. Un escenario perfecto para que nuevos actores pesquen en río revuelto y se reactive el ciclo infinito de la guerra: el de redituar para la guerra las inconformidades frente a “la paz”.

Lo que hay que preguntar es ¿Qué certeza técnica existe de que eso va a funcionar, o van a ser de nuevo más promesas? ¿Cómo no caer en los juegos de Bogotá?

Fuente: A la Orilla del Río

[1] Western Hemisphere Drug Policy Commission. (2020). Western Hemisphere Drug Policy Commission Report. Obtenido de https://es.scribd.com/document/486795870/20201201-whdpc-final-report-2020-11-30

[2] Colombia: el patio trasero antinarcóticos. https://www.jornada.com.mx/2024/12/11/opinion/016a1pol

[3] Política de drogas del gobierno Petro busca reducir en 40 % oferta de cocaína en 3 años. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/politica-de-drogas-busca-reducir-40-por-ciento-produccion-de-cocaina-en-3-anos-804199

[4] El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara

[5] Derecho de Petición, 2024. DSCI.

[6] Ecopetrol fue el principal ejecutor de recursos para dotación escolar, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos también lo hizo en un proyecto de conservación y restauración, aunque ese monto lo lideró la Corporación para el desarrollo social y cultural del Valle del Cauca- Corpovalle.

[7] Datos del Observatorio de Drogas de Ministerio de Justicia.